Die Behandlung des diabetischen Fußsyndroms (DFS) ist ein komplexes, interdisziplinäres Unterfangen, dessen Herausforderungen wir in den vorherigen Teilen dieser Serie beleuchtet haben. Von der alarmierenden Statistik über die Ursachen bis hin zu den modernen Wundversorgungsstrategien. Doch selbst die fortschrittlichste Medizin und die besten Behandlungsteams können nur bedingt erfolgreich sein, wenn der wichtigste Partner fehlt: der Patient selbst.

In diesem fünften Teil unserer Serie tauchen wir tief in das Herzstück einer erfolgreichen Langzeittherapie ein: Die aktive Rolle, die Patientinnen und Patienten spielen. Dieser Artikel beleuchtet die entscheidende Bedeutung von Patientenedukation und konsequentem Selbstmanagement. Sie erfahren, welche täglichen Selbstvorsorgemaßnahmen – von der einfachen Fußinspektion über die richtige Pflege bis hin zur Auswahl des passenden Schuhwerks – hilfreich sein können.

Die drei Säulen der täglichen Selbstvorsorge

Die tägliche Selbstvorsorge stellt die wichtigste Form der Prävention dar. Sie ist ein fortlaufender Prozess, der durch strukturierte Patientenschulungen erlernt wird und das Ziel verfolgt, das Risikobewusstsein zu schärfen und Handlungskompetenzen zu vermitteln. Im Rahmen unserer Patientenbetreuung und bei jedem Hausbesuch beraten wir als Wundexpertinnen und Wundexperten der URS CARE unsere Patientinnen und Patienten und ermutigen sie zur aktiven Selbstfürsorge.

Säule 1: Tägliche Fußinspektion: Mit den Augen eines Experten

Aufgrund der häufig vorliegenden diabetischen Neuropathie, die das Schmerz- und Temperaturempfinden beeinträchtigt, fällt ein wichtiges Warnsignal des Körpers aus. Das führt dazu, dass kleinste Verletzungen, Blasen oder Druckstellen unbemerkt bleiben und sich rasch zu größeren Geschwüren entwickeln können. Um diesen Verlust der sensorischen Wahrnehmung zu kompensieren, ist die tägliche, sorgfältige Fußinspektion die zumeist einfachste und auch wichtigste Maßnahme.

Die Untersuchung sollte jeden Abend routinemäßig erfolgen und alle Bereiche des Fußes umfassen: die Oberseite, die Fußsohle, die Ferse und insbesondere die Zehenzwischenräume.

Um auch schwer einsehbare Stellen zu kontrollieren, sind praktische Hilfsmittel unverzichtbar. Ein Hand- oder Teleskopspiegel kann hierbei ebenso effektiv sein wie der Selfie-Modus der eigenen Smartphone-Kamera.

Betroffene und ihre Angehörigen müssen lernen, nach spezifischen Warnzeichen Ausschau zu halten, wie Rötungen, Schwellungen, Druckstellen, Blasen, Risse oder Anzeichen von Pilzinfektionen.

Letztere erkennt man zum Beispiel anhand eines anhaltenden Juckreizes, weiß schuppender oder weißlich verfärbten Hautstellen oder Rissen. Dies besonders zwischen den Zehen und an den Fußsohlen. Auch unangenehmer Geruch, aufgequollene Haut und eine Verdickung der Haut können Anzeichen für eine Pilzinfektion sein.

Die rechtzeitige Entdeckung einer kleinen Auffälligkeit und die umgehende Entlastung der betroffenen Stelle können eine weitreichende Entwicklung zu einem Ulkus verhindern.

Säule 2: Professionelle und persönliche Fußpflege

Die richtige Pflege der Füße ist eine weitere fundamentale Säule des Selbstmanagements. Sie dient der Aufrechterhaltung der Hautintegrität und der Vermeidung von Eintrittspforten für Bakterien.

Dabei ist strikt zwischen der häuslichen Pflege und der professionellen medizinischen Fußpflege (Podologie) zu unterscheiden. Podologen verfügen über die notwendige Ausbildung, um Risikopatienten sicher zu behandeln und beispielsweise Hornhaut oder Nagelprobleme fachgerecht zu versorgen.

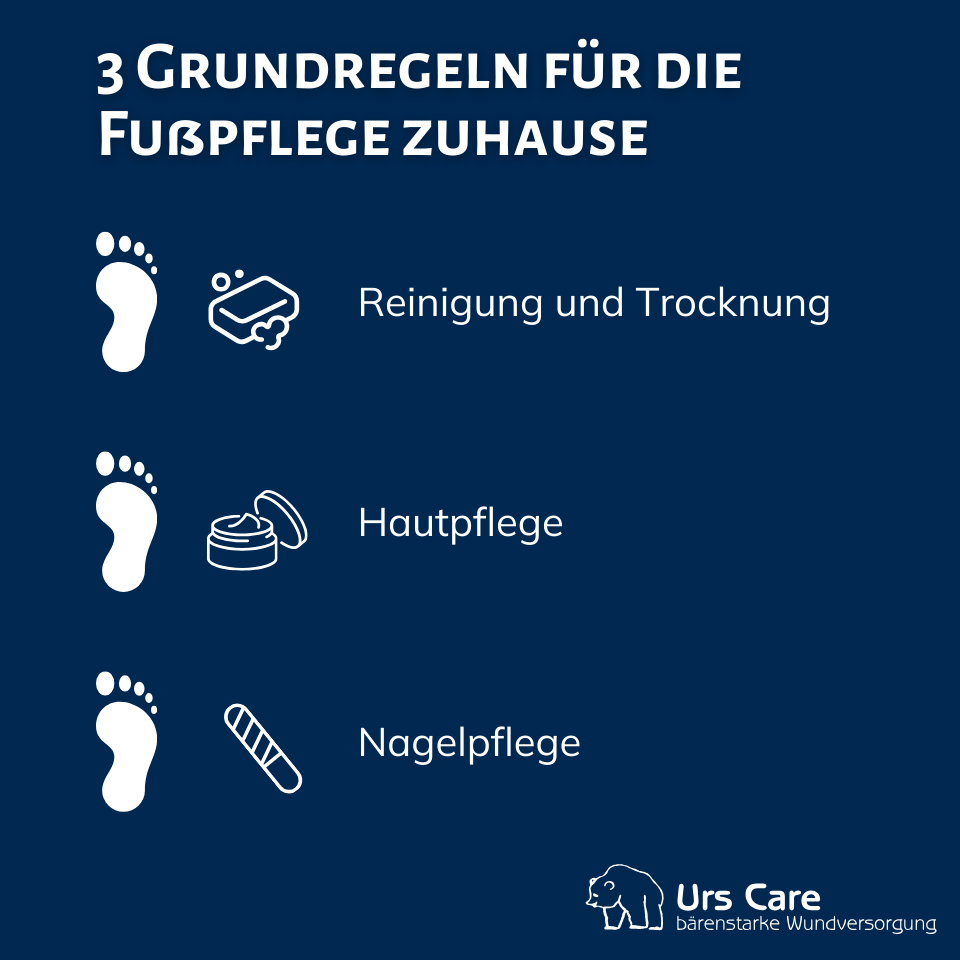

Für die tägliche Pflege zu Hause gelten ebenfalls klare Regeln:

- Reinigung und Trocknung: Die Füße sollten täglich mit lauwarmem Wasser (maximal 37 °C) für nicht länger als fünf Minuten gewaschen werden, um ein Aufweichen der Haut zu verhindern. Danach ist ein sorgfältiges Abtrocknen, besonders in den Zehenzwischenräumen, essenziell, um das Risiko von Fußpilz zu minimieren.

- Hautpflege: Um die oft trockene und rissige Haut geschmeidig zu halten, wird das tägliche Eincremen mit Harnstoff-haltigen Cremes empfohlen. Die Zehenzwischenräume sollten hierbei ausgespart werden, um ein feuchtes Milieu zu vermeiden.

- Nagelpflege: Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Nägel nicht mit scharfen Scheren oder Zangen geschnitten werden. Stattdessen wird das Feilen der Nägel empfohlen, um sie gerade zu halten und ein Einwachsen zu verhindern.

Es ist von höchster Wichtigkeit, dass Betroffene lernen, welche Maßnahmen absolut zu vermeiden sind. Dazu gehören insbesondere:

- Das eigenständige Entfernen von Hornhaut mit scharfen Gegenständen.

- Die Verwendung von Hühneraugenpflastern, die ätzende Substanzen enthalten.

- Der Einsatz von Wärmequellen wie Heizkissen oder Wärmflaschen, die aufgrund des fehlenden Temperaturempfindens schwere Verbrennungen verursachen können.

Säule 3: Die Wahl des richtigen Schuhwerks und der richtigen Socken

Ungeeignetes Schuhwerk ist eine der häufigsten Ursachen für das Entstehen von Druckgeschwüren bei Menschen mit DFS. Die Auswahl der Schuhe ist daher ein wirksamer Präventionsfaktor.

Schuhe sollten bequem, geräumig, weich und ohne drückende Innennähte sein, um Druckstellen zu vermeiden. Es wird empfohlen, Schuhe am Nachmittag oder Abend zu kaufen, wenn die Füße bereits leicht angeschwollen sind.

Eine einfache, aber sehr hilfreiche Gewohnheit ist die „Handprobe“: Bevor der Fuß in den Schuh schlüpft, sollte der Patient mit der Hand das Innere des Schuhs nach Fremdkörpern (z. B. einem kleinen Steinchen) oder störenden Nähten abtasten, da man dies aufgrund der Neuropathie nicht spüren würde und es so schon durch kleinste Fremdkörper zu Reibung und Wundbildung führen kann.

Das Tragen von festem Schuhwerk ist auch innerhalb der Wohnung unerlässlich, da das Barfußlaufen das Risiko für Schnitt- und Stichverletzungen erheblich erhöht.

Die Wahl der Socken ist ebenso wichtig. Tägliches Wechseln sowie die Verwendung von Socken mit flachen oder ohne Nähte und ohne enge Bündchen sind essenziell.

Helle Socken können helfen, Wundsekret oder Blut bei kleinen, unbemerkten Verletzungen schneller zu erkennen.

Selbstmanagement im Wundheilungsprozess

Wenn trotz aller Vorsichtsmaßnahmen eine Wunde am Fuß entsteht, verschiebt sich der Fokus des Selbstmanagements. Der Patient wird nun zum aktiven Partner in der Wundheilung. Die absolute Priorität in dieser Phase ist die konsequente Druckentlastung der betroffenen Stelle.

Ohne eine strikte Entlastung des Geschwürs durch Spezialschuhe, Orthesen oder einen Gips kann die Wunde nicht heilen. Betroffene müssen verstehen, dass selbst wenige Schritte auf einem Ulkus den Heilungsprozess von Wochen zunichtemachen können.

Neben der strikten Entlastung gehört auch die Mitwirkung bei der Wundversorgung zur aktiven Rolle des Patienten. Geschulte Angehörige oder Pflegedienste können angeleitet werden, einfache Verbandswechsel durchzuführen, was die Kontinuität der Versorgung gewährleistet, beispielsweise auch über das Wochenende.

Als Wundexperten und Wundexpertinnen bei der URS CARE prüfen wir dies natürlich im Zuge der regelmäßigen Versorgung und holen alle Beteiligten interdisziplinär an Bord. Dazu gehören auch die Angehörigen undPflegekräfte . Wir gehen dabei immer mit allen Beteiligten in den Austausch, damit die Chance einer Heilung sich verbessert. Pflegedienste und Ärzte sowie – bei Bedarf – der Patient selbst bekommen eine regelmäßige Wunddokumentation übermittelt, die alle wichtigen Anweisungen enthält.

Das Verständnis für den Therapieplan stärkt die Akzeptanz von Maßnahmen wie dem konsequenten Tragen von Entlastungsschuhen oder der notwendigen Bettruhe.

Die psychologische Dimension und die Bedeutung der Angehörigen

Die Behandlung des diabetischen Fußsyndroms ist nicht nur eine medizinische, sondern auch eine psychologische Herausforderung. Studien belegen, dass die mentale Verfassung eine wesentliche Rolle bei der Entstehung und dem Verlauf der Erkrankung spielt. Chronische Wunden können zu erheblichem psychosozialem Stress, Frustration und sogar Depressionen führen. Die psychische Belastung kann wiederum das Selbstmanagement negativ beeinflussen.

Ein zentrales Problem, das aus der diabetischen Neuropathie resultiert, ist der sogenannte „psychologische Neglect“. Aufgrund des fehlenden Schmerzempfindens neigen viele Betroffene dazu, die Gefahr für ihren Fuß zu verdrängen. Sie wollen nicht wahrhaben, dass eine kleine Verletzung schwerwiegende Folgen haben kann, und zögern, ärztliche Hilfe zu suchen.

Die Patientenedukation muss daher über die bloße Vermittlung von Fakten hinausgehen und dieses psychologische Hindernis gezielt adressieren.Hier kommt die unverzichtbare Rolle der Angehörigen ins Spiel. Da Diabetes oft ältere Menschen betrifft, die in ihrer Beweglichkeit oder Sehkraft eingeschränkt sind, können Partner, Kinder oder Pflegedienste eine hilfreiche Unterstützung sein. Sie können bei der täglichen Inspektion helfen, auf die Einhaltung der Ratschläge achten und als emotionale Stütze dienen. Die Einbeziehung von Angehörigen in die Patientenschulungen ist daher von hoher Relevanz.

Langfristige Prävention und innovative Hilfsmittel

Selbst wenn eine Wunde vollständig abgeheilt ist, darf sich keine falsche Sicherheit einstellen. Die Gefahr eines Rückfalls ist bei Personen mit DFS extrem hoch. Die fortgesetzte Prävention ist daher eine lebenslange Verpflichtung.

Ein wichtiger Bestandteil der langfristigen Nachsorge sind regelmäßige professionelle Kontrollen. Die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) hat hierfür klare Richtlinien festgelegt, die sich nach dem individuellen Risikograd der Patienten richten.

Empfohlene Kontrollintervalle nach DDG-Richtlinien

| Risikogruppe | Empfohlene Frequenz |

| Keine Neuropathie / keine pAVK | 1x jährlich (Basis-Screening) |

| Neuropathie (mit/ohne Fußdeformität) | alle 3-6 Monate |

| Neuropathie + pAVK | alle 3-6 Monate bei Spezialist (Diabetologe/Fußambulanz) |

| Früheres Ulkus oder Amputation | alle 1-2 Monate beim Spezialisten |

Diese Intervalle unterstreichen, dass die Häufigkeit der professionellen Kontrollen exponentiell mit dem Risiko steigt, was die kritische Bedeutung der frühzeitigen Intervention betont.

Fazit: Partnerschaft erhöht die Fußgesundheit

Die moderne Versorgung des diabetischen Fußes hat sich von einer rein ärztlich dominierten Therapie zu einem partnerschaftlichen Modell entwickelt. Das Vertrauen in das Wissen und die Kompetenz der Patientinnen und Patienten ist hierbei sehr, sehr wichtig.

Statistische Daten belegen, dass die Aufklärungs- und Präventionsbemühungen in den vergangenen Jahren zu einem Rückgang der Majoramputationen geführt haben. Dennoch zeigen sich in den jüngsten Erhebungen zwei alarmierende Entwicklungen: Die Raten bei Männern steigen wieder an, und es besteht eine deutliche Korrelation zwischen Amputationen und sozioökonomischer Deprivation.14

Diese Beobachtungen legen nahe, dass die traditionellen Aufklärungskampagnen nicht alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen erreichen. Mögliche Gründe könnten systemische Barrieren sein, wie eine geringere Gesundheitskompetenz, erschwerter Zugang zu spezialisierten Praxen oder psychologische Hemmschwellen, die dazu führen, dass insbesondere Männer seltener frühzeitig ärztliche Hilfe suchen.

Daran wird deutlich, dass eine erfolgreiche Patientenedukation über die bloße Wissensvermittlung hinausgehen muss. Sie erfordert einen ganzheitlichen, kultursensiblen Ansatz, der die Lebensrealität und die psychischen Hürden der Betroffenen berücksichtigt.

Gut informierte und motivierte Patienten sind der beste Schutz vor Amputationen, und es liegt in der Verantwortung des gesamten Versorgungsteams, dieses Fundament durch geduldige Aufklärung, praktische Anleitungen und kontinuierliche Ermutigung zu stärken. So ergibt sich eine Investition in die Lebensqualität, die Mobilität und die Eigenständigkeit der Betroffenen, die sich langfristig auszahlt.