Die Behandlung des diabetischen Fußsyndroms (DFS) ist ein komplexes Thema, das eine präzise Steuerung der Therapie erfordert. In den letzten Teilen unserer Serie zum Diabetischen Fußsyndrom haben wir die Wichtigkeit der Wundversorgung beleuchtet, die Ursachen der Erkrankung analysiert, die Klassifikationen nach Wagner und Armstrong besprochen und die entscheidende Rolle der Patientenbeteiligung unterstrichen. All diese Aspekte dienen einem übergeordneten Ziel: der Vermeidung von Amputationen.

In diesem Artikel beschäftigen wir uns einmal mit dem kritischen Punkt, an dem diese Weichen gestellt werden: der Entscheidung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung. Es geht dabei natürlich nicht um ein starres Entweder/Oder, sondern um eine dynamische, patientenzentrierte Entscheidung, die von vielen klinischen, sozialen und infrastrukturellen Faktoren abhängt.

Wegen der alarmierenden Zahlen – bis zu 50.000 Amputationen jährlich in Deutschland, von denen ein Großteil vermeidbar wäre – wird klar, dass eine effektive Therapieführung wichtig ist. Denn die durchschnittlichen Kosten für einen einzigen Fußulkus stehen in einem signifikanten Gegensatz zu den wirklich hohen Kosten, die eine Amputation verursachen kann.

Die ambulante Versorgung beim Diabetischen Fuß: Das strategische Herzstück der Therapie

Die spezialisierte ambulante Behandlung des diabetischen Fußes ist nach wie vor die Grundlage der modernen DFS-Behandlung. Sie ist die zentrale Anlaufstelle und strategische Steuerungszentrale während der gesamten Therapie.

Zu den Schlüsselaufgaben einer solchen Ambulanz gehören die wirklich gründliche Untersuchung auf Empfindungs- und Durchblutungsstörungen, die Reinigung der Wunde, die stadiengerechte Wundbehandlung, die Empfehlung geeigneter Schuhe und wie im letzten Beitrag behandelt, eine umfassende Patientenschulung.

Für eine Therapie, die auch funktioniert, ist eine gute Zusammenarbeit zwischen Diabetologen, Wundexperten, Podologen, Gefäßchirurgen und Orthopädieschuhmachern wichtig.

Das große Plus der ambulanten Versorgung liegt in ihrer Stetigkeit und Nähe zu den Patienten. Regelmäßige Wundvisiten machen eine gute Betreuung und die frühe Erkennung von Komplikationen erst möglich. Das ist gleich in mehrfacher Hinsicht hilfreich, denn Patienten können in ihrem gewohnten Umfeld bleiben. Das strapaziert die meist ohnehin schon sehr belastete Stimmung nicht noch weiter und erhöht so im Umkehrschluss die Lebensqualität.

Wichtige und übliche Therapiemaßnahmen, die in der Ambulanz durchgeführt werden, beinhalten vor allem die Druckentlastung (Offloading). Dabei kommen spezifische Hilfsmittel wie diabetisch adaptive Fußbettung (DAF), Orthesen oder der Total Contact Cast (TCC) zum Einsatz.

Der TCC ist ein spezieller Steifverband der eine Vollentlastung möglich macht, indem er die Last des Fußes auf den Unterschenkel verlagert.

Ergänzend dazu sind die richtigen Verbandmaterialien grundlegende Säulen der ambulanten Behandlung.

Die Gründe für eine stationäre Aufnahme beim Diabetischen Fuß: Wenn Gefahr im Verzug ist

Wenn akute und kritische Verläufe vorliegen, die ambulant nicht mehr sicher beherrschbar sind, muss stationär behandelt werden. Also in Situationen, die eine sofortige, intensive und erweiterte Versorgung in einem Krankenhaus erfordern.

Kriterien für die Einweisung

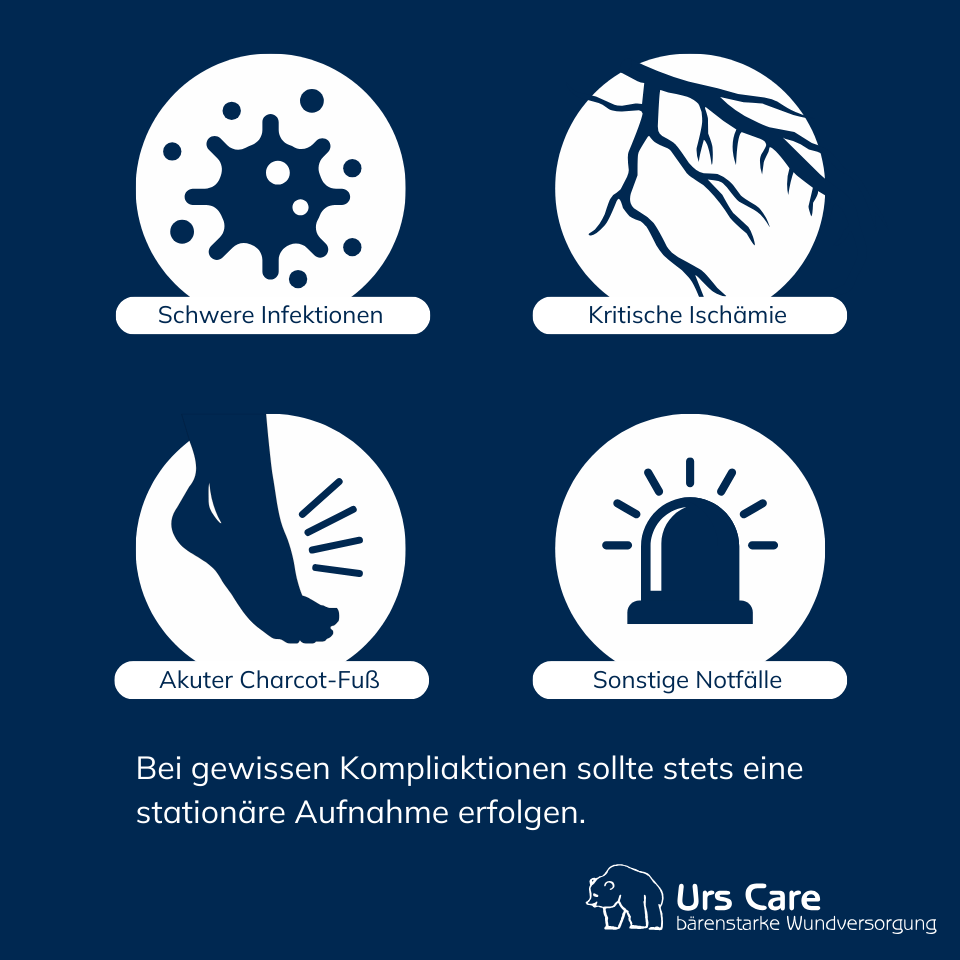

Eine sofortige stationäre Aufnahme erfolgen, wenn unter anderem diese Situationen eintreten:

- Schwere Infektionen: Dazu gehören Phlegmone (ausgedehnte, diffuse Entzündungen), Sepsis (Blutvergiftung) oder eine Osteomyelitis (Knochenentzündung), die oft bei tiefen Ulzera auftritt.

- Kritische Ischämie: Wenn eine periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) die Durchblutung so stark verhindert, dass eine Revaskularisation (Wiederherstellung des Blutflusses) nötig wird.

- Akuter Charcot-Fuß: Eine sich schnell entwickelnde, oft auch schmerzlose Schwellung, Rötung und Überwärmung des Fußes, die Knochendeformationen zur Folge haben kann.

- Notwendigkeit spezifischer Maßnahmen: Eine stationäre Einweisung ist nicht mehr wegzudiskutieren, wenn intravenöse Antibiotikatherapie, größere chirurgische Eingriffe (Knochen-OP, umfassendes Débridement) oder plastisch-chirurgische Maßnahmen erforderlich sind.

Der Zugriff auf erweiterte Diagnostik und Therapie machen die stationäre Versorgung so stark. Denn hier stehen moderne bildgebende Verfahren wie Angiografie und MRT zur Verfügung und interventionelle oder operative Eingriffe wie Bypässe oder Ballondilatationen sind möglich. Ambulant ist das nicht möglich.

Von Vorteil ist außerdem die Möglichkeit, unter stationären Bedingungen eine vollständige Immobilisierung und Bettruhe sicherzustellen. Das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Wundheilung. Natürlich muss man dabei auch die Mobilität des Patienten und die daraus entstehenden Gefahren individuell in die Bewertung einfließen lassen.

Das Zusammenspiel der Sektoren: Brücken bauen, um Leben zu retten

Die Versorgung des diabetischen Fußes ist – wie schon gesagt – kein Entweder-/Oder-Szenario, sondern ein fließender Übergang. Eine wirksame stationäre Behandlung ist nur dann von dauerhaftem Nutzen bzw. Erfolg, wenn sie durch eine nahtlose Entlassung und eine stetige ambulante Nachsorge abgesichert wird.

Die Zertifizierung nach den Kriterien der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) ist in diesem Kontext viel mehr als ein bloßes Gütesiegel. Sie ist ein Instrument des umfassenden Qualitätsmanagements, das vor allem ein Ziel hat: Die Versorgungsqualität flächendeckend zu erhöhen.

Ein zertifiziertes Zentrum muss die interdisziplinäre Zusammenarbeit übrigens nachweisen und über die notwendige personelle und apparative Ausstattung verfügen.

Die Zertifizierungskriterien sind eine direkte Antwort auf die Defizite in der Regelversorgung, die letztlich zu einer erhöhten Amputationsrate führen. Statistiken belegen, dass spezialisierte Fußzentren die Major-Amputationsrate von über 10 % auf rund 3 % senken können.

Die wirtschaftliche und psychosoziale Dimension: Jenseits der Wunde

Die ambulante Versorgung ist nicht nur patientenfreundlicher, sondern auch ökonomisch deutlich effizienter. Eine Studie zeigt, dass die stationäre Behandlung eines Diabetikers für nur zwei Tage bis zu 16,6-mal teurer sein kann als eine vergleichbare ambulante Versorgung.

Daran wird mehr als klar, dass eine rechtzeitige Investition in wirksame ambulante Strukturen und die Vermeidung von Hospitalisierungen zu enormen Einsparungen für das gesamte Gesundheitssystem führen.

Das DFS bedeutet zudem eine sehr hohe psychische Belastung. Die Erkrankung kann zum Beispiel zu Depressionen, Ängsten und sozialer Isolation führen.

Das Fehlen von Schmerzempfindungen, verursacht durch die diabetische Neuropathie, führt oft zu einem Phänomen, das als „Leibinselschwund“ bezeichnet wird. Betroffene neigen dann dazu, die Gefahr zu verdrängen und ihre Selbstfürsorge zu vernachlässigen.

Hier ist eine intensive Beratung durch den Wundversorger des Vertrauens hilfreich. Hierdurch können Patienten für das Thema sensibilisiert werden und lernen, entsprechend zu handeln.

Diabetischer Fuß Ambulant oder Stationär: Fazit und Ausblick

Die Wahl zwischen ambulanter und stationärer Versorgung ist keine starre Richtlinie, sondern eine dynamische, ja evidenzbasierte Entscheidung. Während die ambulante Behandlung beim diabetischen Fuß die nachhaltige, kostenoptimierte Basis der Versorgung darstellt, ist die stationäre Behandlung manches Mal der notwendige Rettungsanker bei akuten und komplexen Bedrohungen.

Die besten Ergebnisse werden in einem System erzielt, das beide Sektoren gut und reibungslos verbindet, wobei spezialisierte Fußzentren als zusätzlicher Garant für diese Qualität dienen.

Eine erfolgreiche Therapie des diabetischen Fußes ist eigentlich immer das Ergebnis einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen qualifizierten Fachleuten, einer strukturierten Versorgung und einem informierten, motivierten Patienten.

Am Ende geht es darum, Füße und damit Leben zu retten und die Lebensqualität der Betroffenen zu sichern.